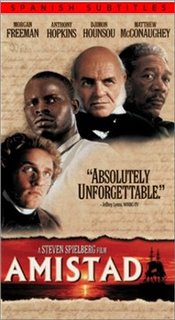

Who we are is who we were

James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams. We have long resisted asking you for guidance.

James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams. We have long resisted asking you for guidance.

Perhaps we have feared in doing so, we might acknowledge that our individuality, which we so, so revere, is not entirely our own. Perhaps were feared an...an appeal to you might be taken for weakness.

But we have come to understand, finally, that this is not so.

We understand now...We've been made to understand, and to embrace the understanding, that who we are is who we were.

We desperately need your strength and wisdom to triumph over our fears, our prejudices, ourselves.

Give us the courage to do what is right.

And if it means civil war, then let it come. And when it does, may it be, finally, the last battle of the American Revolution.

Born: July 11, 1767 in Braintree, Massachusetts

Died: February 23, 1848, after collapsing on the floor of the House two days earlier.